Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

Wenn ein Schriftsteller arbeitet, dann beschreibt er eine Umgebung, eine Figur, ein Geschehnis mit Worten, die dem Leser einen Zugang zu dieser fiktiven Welt geben sollen. Sollte man meinen. Für das Buch „Ein Jahr aus der Nacht gesprochen“ hat Peter Handke jedoch nichts von dem getan.

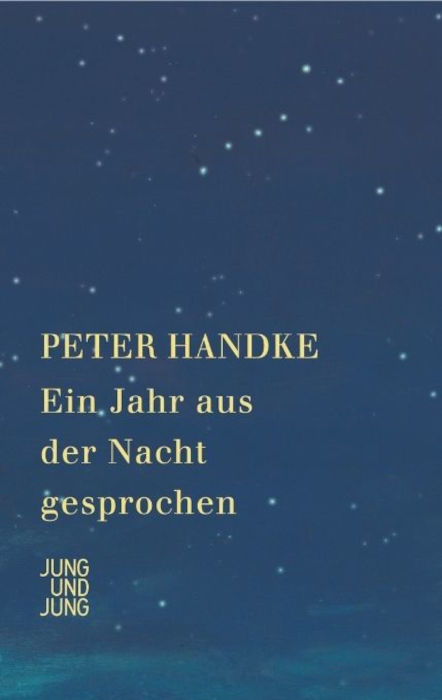

Wie dieses Buch stattdessen entstanden ist, lässt sich schnell erklären. Unmittelbar nach dem Erwachen, also gleichsam „aus der Nacht“ hat Handke notiert, was ihm noch in den Ohren klang: „Ich werde ab Herbst in Graz Luftwissenschaften studieren. Rufen Sie mich an!“ (S. 73), „Gehen wir zum Wasser, es gliedert!“ (S. 43) oder „Ein Held ist nicht, wer euch verdreht“ (S. 31); Sätze, die albern, rätselhaft oder tiefsinnig klingen und solche, die je nach innerer Intonation ihre Färbung verändern; Sätze, die so unverbunden in der Dunkelheit stehen und leuchten, wie die Sterne auf dem Buchumschlag der 2010 im österreichischen Verlag Jung und Jung erschienenen Ausgabe.

Das Motiv des sternenübersäten Nachthimmels ist klug gewählt, weil es wichtige Fragen aufwirft. Die vorliegenden Traumfragmente stehen syntaktisch wie Sterne nebeneinander – doch liegen nicht auch zwischen ihnen (in semantischer Hinsicht) Lichtjahre? Und ist das Leuchten der rätselhaften Sätze wirklich ihrer Bedeutungsladung geschuldet oder nicht eher einer Reflektion weit gereisten Lichts? Existiert dieser Sternenhimmel vielleicht sogar im Ganzen bloß in der Linse des Betrachters?

Die vorliegenden Traumfragmente stehen syntaktisch wie Sterne nebeneinander – doch liegen nicht auch zwischen ihnen (in semantischer Hinsicht) Lichtjahre?

Dazu passt, dass viele Notizen unwillkürliches Schmunzeln anregen („Die Insel La Réunion möchte das Wien des Indischen Ozeans werden“, S. 68). Es ist keine Leichtigkeit, sondern Absurdität, der drohende Sturz von strahlenden Fixsternen ewiger Wahrheit in die schwarze Bedeutungsleere des Universums, der uns hier zum Lachen bringt. Auch in der Kulturgeschichte von Traum und Traumdeutung finden sich diese Interpretationsvielfalt (Reck, 2010): zwischen dem Traum als Botschaft höherer Mächte oder innerer Vorgänge und dem Traum als der bloßen Illustration sinnloser Neuronengewitter (Hobson & McCarley, 1977).

Es ist eine Herausforderung der Fähigkeit des Lesers, Nichtwissen und Nicht-Interpretierbarkeit zu tolerieren. Und darin mag es dem Leser nicht besser ergehen als dem Autor, der im Interview mit der ZEIT angibt, beispielsweise dem „Chipa Dakota“ („Auf allen Menschen sollte das Licht so ruhen wie auf einem Chipa Dakota“) ebenso unwissend gegenüberzustehen wie ein Fremder (Greiner, 2010). Die inneren Ursprünge dieser unkommentierten, schwarz auf weiß gedruckten Traumfragmente bleiben eine Black Box für den Leser, ebenso wie der schwarze Nachthimmel mit seinen weißen Punkten.

Die Idee, dass die Psyche eine Black Box sei, in die man nicht hineinsehen könne und dürfe, ist nicht neu – der frühe Behaviorismus basiert darauf. Er verkennt jedoch die menschliche Reaktion auf eine Black Box. Und darin liegt die einzigartige Stärke des Nachtbuchs. Es macht den seelischen Drang sichtbar, die Sätze laut nachzusprechen, ihren Sinnfühlen und verstehen zu wollen, selbst wenn eine Erklärung unmöglich erscheint.

„Seltsamer, du bist so schwer zu durchschauen.“ – „Du willst mich also durchschauen?“‘ (S. 74), heißt es an einer Stelle. Es dauert nicht lange, dann erscheinen einem diese Worte aus der Nacht als Zwiegespräch von Leser und Buch.

von Peter Handke

Erschienen bei Jung und Jung

ISBN: 9783902497802