Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

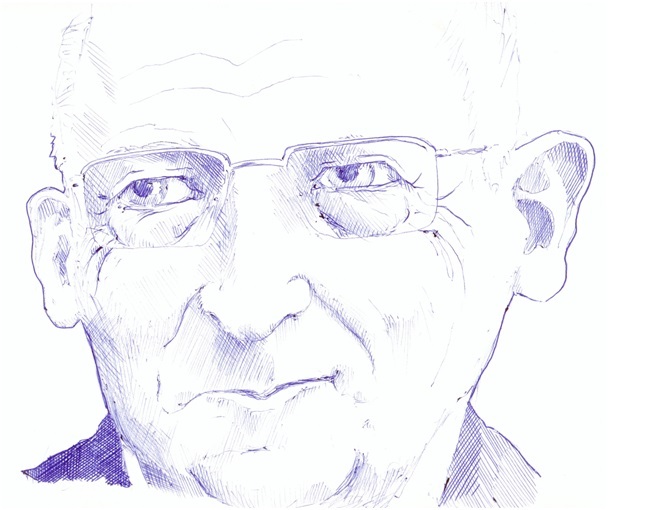

Im Klinikum rechts der Isar der TUM im Glaspavillion wartet ein gefüllter Raum mit überwiegend Psychoanalytikern, ein paar Studenten und Ausbildungskandidaten auf den Vortrag „Psychoanalyse und TFP – Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Behandlung von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen“ von Herrn Professor Kernberg. Die MAP Mitarbeiter sind sichtlich stolz und geehrt, daß sie Professor Kernberg für diesen Vortrag gewinnen konnten. Er hat, so heißt es in der Einleitung, bereits überall auf der Welt Vorträge gehalten. Wir sehen einen 85 jährigen Mann, der ganz still seine Aufmerksamkeit der Einleitung widmet. Dann wird das Wort übergeben und Herr Prof Kernberg stellt zuerst TFP vor. Er wirkt um mindestens 30 Jahre verjüngt, als er anfängt zu sprechen. Das Publikum hängt fasziniert an seinen Lippen.

Zunächst unterscheiden sich die äußeren Rahmenbedingungen zwischen Psychoanalyse und TFP, bei TFP wird keine Couch verwendet. Die Frequenz beträgt zwei Stunden die Woche und hat somit weniger Intensität als die Psychoanalyse. Die Mindestdauer beträgt ein bis eineinhalb Jahre. Die Behandlung ist manualisiert und es gibt drei randomisierte, Studien, welche die Effektivität belegen. Wir widmen uns der Frage, ob technisch manualisierte Psychoanalyse sein darf. Prof Kernberg beantwortet diese Frage, obwohl er auch Verständnis für Skepsis gegenüber der Manualisierung hat, mit Zustimmung. Die Individualität der Behandlung würde seiner Meinung nach nicht abgesprochen werden, nur weil man Technik als allgemeine Prinzip verwende, um neue Methoden zu erforschen.

Es gibt Störungen, so Kernberg, die mit Psychoanalyse nicht behandelt werden können. Dies sind vor allem schwere Ich-Störungen, Identitätsstörungen, Störungen im sexuellen Leben, der Arbeit, der Beziehungsgestaltung oder Liebe, auch bei Patienten mit Störungen der Impulskontrolle. Sowohl Kleinianische Psychoanalyse, Ich-Psychologie, Relationale Psychoanalyse, psychoanalytische Selbstpsychologie und auch die Lacan’sche Psychoanalyse liegt nach Kernberg eine gemeinsame Technik zugrunde, die aus 4 Komponenten besteht. Er zitiert an dieser Stelle zunächst Merton Gill, von dem man sagt „er tut so, als ob er nicht Gott sei“ – das Publikum bricht in Gelächter aus – der postulierte, dass Übertragungsanalyse, Deutung und technische Neutralität (wobei dies natürlich keine kalte Neutralität meint, der Analytiker wird aber auch nicht zur Mutter, er hat starke Gefühle, aber bleibt immer der ausgeschlosssene Dritte). Was Gill fehlte, war die Gegenübertragung.

Bei der TFP muss der Therpeut, wenn nötig, die Neutralität verlassen. Es gibt Situationen bei den schwer gestörten Patienten, so Kernberg, „da müssen wir intervenieren“. Ein „schwer selbstzerstörerisches Ich“ weckt „den Terror des Analytikers“ und dieser ist notwendig, um dem Patienten zu spiegeln, dass es da auch noch einen Überlebenswillen gibt.

Bei der TFP muss der Therpeut, wenn nötig, die Neutralität verlassen. Es gibt Situationen bei den schwer gestörten Patienten, so Kernberg, „da müssen wir intervenieren“. Ein „schwer selbstzerstörerisches Ich“ weckt „den Terror des Analytikers“ und dieser ist notwendig, um dem Patienten zu spiegeln, dass es da auch noch einen Überlebenswillen gibt. All diese Techniken gibt es auch in der TFP, allerdings gibt es Unterschiede in der Art, wie die Techniken umgesetzt werden. Kernberg hält jedoch fest „es ist Technik, die uns erlaubt Therapien miteinander zu vergleichen“ und das ist der Grund wieso er so wirkt, als ob er die Konkurrenz zwischen zwischen Psychoanalyse und anderen Psychotherapieformen bedauerlich findet. Bei der TFP muss der Therpeut, wenn nötig, die Neutralität verlassen. Es gibt Situationen bei den schwer gestörten Patienten, so Kernberg, „da müssen wir intervenieren“. Ein „schwer selbstzerstörerisches Ich“ weckt „den Terror des Analytikers“ und dieser ist notwendig, um dem Patienten zu spiegeln, dass es da auch noch einen Überlebenswillen gibt. Man kann nicht deuten und abstinent sein, wenn der Patient sich versucht vor einem umzubringen. Es erklärt sich von selbst, dass TFP nur bei Patienten angewendet werden muss, bei denen eine Art „volkommener Zusammenbruch“ stattgefunden hat. Diese Patienten sind in einem oder mehreren Bereichen nicht mehr in der Lage selbstständig zu leben.

Auch die Gegenübertragung sei immens wichtig. Freud hat es bekanntlich nicht ertragen, den ganzen Tag von seinen Patienten angeschaut zu werden. So ist die Couch auch ein Schutz für den Analytiker, um sich besser auf den Patienten zu konzentrieren. Allerdings ereignen sich bei schwer gestörten Patienten manchmal nahezu „versteckte Tragödien“, so Kernberg, „zwischen den Behandlungen“, von denen dem Therapeut nicht berichtet wird. So ist demnach wichtig genau zu beobachten, was der Patient in einem auslöst. Die Beziehung zu solchen Patienten wird so verzerrt, dass man schnell verführt wird, das Verhalten als normal zu finden und er leitet die Therapeuten an, nichts, beziehungsweise so wenig wie möglich von sich zu erzählen. Es ist in Ordnung, wenn der Analytiker verspürt, er würde gerne mit der Patientin auf den Bahamas liegen „bzw. in Deutschland wäre es wahrscheinlich die Toskana“ , so Kernberg, aber er muss sich bewusst werden, warum.

Kernberg fährt fort mit Beispielen von schwer gestörten Patienten. Er berichtet von einer Patientin, die alle seine Pflanzen abschnitt, das Schloß seiner Türe aufbrach und sein Haus abbrannte; bei solchen Patienten sei es auch in Ordnung, wenn der Analytiker sich den Wunsch eingesteht, es gäbe ein „Plopp-Geräusch, wenn die Patientin aus dem Fenster springen würde“. Gegenübertragung spüren und zulassen können ist hier die Devise!

Kernberg fasziniert das Publikum mit einer Ehrlichkeit im Patientenkontakt, die zunächst ein bisschen makaber, vielleicht unhöflich wirkt. Und doch sind seine Deutungen nicht narzisstisch oder von „oben herab“, im Gegenteil, mit der Ehrlichkeit schwingen auch die Gefühle für die Patienten mit. Prof. Kernberg scheint viel mehr von dem auszusprechen, wofür sich manch anderer Psychoanalytiker schämen würde. Man kann eben nicht immer nur mitleiden. Und doch erträgt er diese Grenzüberschreitungen seiner Patienten, was eine Professionalität und Empathie geradezu vorraussetzt. Das Publikum lacht, als er berichtet, auf die folgende Aussage einer Patientin „ich wünschte sie wären ein Känguru und ich würde in ihrem Beutel sitzen“ geantwortet zu haben „Das ist ganz normal für ein 3 Monate altes Kind“ und die Patientin antwortet empört „aber ich bin 25 Jahre“ und Kernberg antwortete „ja und genau das ist anscheinend ihr Problem“.

Es scheint als würde er gerade mit dieser Ehrlichkeit die Realität dieser Patienten wieder herstellen. „Sicher“ sagt er „wir wissen nicht wer von uns beiden verrückt ist, aber wir können versuchen die Verrücktheit zu beschreiben und so eine Realität wieder herstellen“ .

Mit Otto Kernberg

20.06.2013 // Technische Universität München

Organisiert und veranstaltet von Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse e.V.